Dieses vierte Komplizinnentreffen der Kunst befasst sich – ausgehend von Möntmanns Konzept der Intervention „Parrhesia in the City“ als Teil ihrer Outcast Registration – u. a. mit Foucaults Problematisierungen der Parrhesia und dessen möglicher Anwendung auf die Kunst, wobei ein aktueller Öffentlichkeitsbegriff hinterfragt und verschiedene Strategien der Kritik vor dem Hintergrund einer Rückläufigkeit praktizierter Kritik thematisiert werden.

INTERVENTION „PARRHESIA IN THE CITY“ – GEGENWERBUNG, VERMITTLUNG UND ÖFFENTLICHKEITSBEGRIFF

Nach einem kurzen Rückblick auf diverse Aktivitäten ihres laufenden Forschungsprojektes erläutert Ulrike Möntmann ihre geplante Intervention „Parrhesia in the City“. Für dieses nach Foucaults Erläuterungen der Parrhesiaparrhesia-kritik-und-unvernehmensproduktion/#_ftn1">* genannte Projekt plant sie – in Zusammenarbeit mit Experten des Kommunikationsdesigns, Werbeagenturen – die Umsetzung ihres spezifischen Wissens der Outcast Registration in eine groß angelegte Plakat-Intervention im öffentlichen Raum als sogenannte Gegenwerbung. Gemeinsam mit drogenabhängigen Frauen werden die Aussagen bzw. Motive für die City Light Poster in einer neuen Projektausführung erarbeitet. Die Intervention findet jeweils parallel zu geplanten Buchpräsentationen statt.

„Ist es die richtige Form, zu Werbung eine Gegenwerbung zu machen?“ fragt Ruth Sonderegger und bringt in diesem Zusammenhang die Problematik der Vermittlung komplexen Wissens zur Sprache. Sie findet es spannend, „… die maximale Öffentlichkeit mit der maximalen Professionalität zu bearbeiten“. Allerdings stehe das in einem merkwürdigen Gegensatz zu Möntmanns differenzierter Wissensproduktion. „Es müsste eine Möglichkeit von Wissensvermittlung, Wissenspräsentation geben, ohne die Komplexität zu verlieren. […] Komplexität kann man nicht einfach mit professioneller Werbung herstellen und verbreiten. Komplexe Wahrheiten zu äußern braucht stets mehr Zeit, als man sie unter Bedingungen der professionellen Profitmaximierung hat und braucht immer mehr Raum als man hat.“

Auch Elke Bippus äußert Skepsis gegenüber dieser Intervention als nachhaltiges Vermittlungsmedium: „Du kannst bestimmte Affekte auslösen und dafür sorgen, dass etwas wahrgenommen wird. Aber wie geht es dann weiter? Wo reicht es über den Affekt hinaus, so dass sich die Tiefe dessen, was du gemacht hast, auch vermittelt?“

Für Möntmann selbst sind die Umsetzung und das zu erwartende Resultat dieses Konzeptes noch sehr offen, doch die Frage, von der sie in diesem Zusammenhang ausgeht, betrifft vor allem den Begriff der Parrhesia in Bezug auf ihre künstlerische Praxis: „Kann so eine Projektausführung (mit all den Etappen, die die Frauen – aber auch ich – durchlaufen haben) unter Parrhesia fallen? Könnte das ein Mittel sein, der heutigen Demokratie gemäß, um wahr zu sprechen?“

Das Selber-dafür-Einstehen der Sprechenden sei, so Sonderegger, nach der Parrhesia das Allerentscheidendste und stünde somit im totalen Widerspruch zu dem, was eine Werbeagentur gemeinhin leiste: „Ich sehe in deiner langfristigen Praxis mit ihren Problemen und Schwierigkeiten – gerade auch denen der Kommunikation –, ein parrhesiastischesLeben, dem du dich verpflichtet hast. Du machst immer weiter. Die Befragung von Parrhesiaist eine spannende Sache, aber für mich ist die Frage in Bezug auf die Werbeagentur schon beantwortet: Die schaffen nicht das, was du willst. […] Die Differenz zu deiner Wahrheitspraxis, deines parrhesiastischen Lebens und dem, was auf dem Bannersteht, diese Differenz müsste irgendwo sichtbar werden.“

Für Ulrike Möntmann liegt die Spannung gerade in der Befragung des Möglichen und Unmöglichen innerhalb dieses Genres. Sie sieht ein Risiko, ein Wagnis in ihrem Anliegen, diese spezifische Randgruppe offensiv in die Stadt zu bringen um eine Öffentlichkeit zu erreichen. Deutlich wird, dass nach Möntmanns Institutionsarbeit in Gefängnissen mit dem Konzept „parrhesia in the city“ die Frage nach der Vermittlung künstlerischer Forschung in den Fokus rückt, obgleich diese schon in anderen Aspekten Möntmanns Arbeit (z. B. dem Drop Off und den Expert Meetings) präsent gewesen ist. Doch kann diese Intervention genügend Tragfläche für die Komplexität des Projektes bieten? Leuchtvitrinen oder City-Light-Poster als Ausstellungsraum könnten, so Möntmann, immer nur Teilaspekte des Projektes vermitteln, aber hätten das Potential, eine Bewegung zu initiieren, um medial-repräsentierte Normalität in Frage zu stellen. Diese Bewegung müsse im Weiteren an das Gesamtprojekt gekoppelt werden.

Für Sabeth Buchmann ergibt es strukturell-inhaltlich Sinn, dieses Wissen zu dessen Ausgangspunkt – der Straße als öffentlichem Raum – zurückzutragen. Sie hinterfragt aber gleichzeitig, inwiefern es auf dem Gebiet der Werbung als „Form einer gesellschaftlichen und sozialen Konsensproduktion“ überhaupt noch möglich sei, Unterscheidungen sichtbar zu machen. Während in den 80er und 90er Jahren im Zuge der Act- up-Bewegung Billbordstrategien eingesetzt worden seien, um auf Themen mit fehlender politischer Repräsentation aufmerksam zu machen und um Formen der Partizipation und Kollektivbildung zu initiieren, also „Leute im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße zu bringen“, stelle sich die Frage, inwiefern diese Strategie vor der heute geltenden Idee von Öffentlichkeit noch wirksam sein könne. In dem Zusammenhang sei eine Analyse des aktuellen Öffentlichkeitsbegriffes notwendig: Öffentlichkeit finde heute nur mehr peripher in den „Konsumzonen der Innenstadt“ statt und funktioniere maßgeblich über ein „mediales Geflecht“ (Internet, soziale Medien etc.).

Elke Bippus zweifelt nicht daran, dass ein öffentlicher „Anstoß“ mittels der Affektkraft, mit der Werbung arbeitet, erzeugt werden könne, fragt sich allerdings, was passieren müsse, „… um die Leute in ihrem ‚Angestoßensein‘ nicht stehen zu lassen, sondern mit ihnen Öffentlichkeit herzustellen? […] Öffentlichkeit ist da, wo ein Dissens stattfindet. Aber der Dissens muss auch diskutiert werden.“ Es gelte, die Rolle der Akteurinnen und Akteure des Projektes nicht aus dem Auge zu verlieren, so Sabeth Buchmann, denn auch wenn diese Intervention im Sinne der Verschiebung eines bestimmten Bildes wichtig sei, liege genau da der Konflikt: „Wo passiert eine öffentliche Debatte, wenn es in diesen Bildern kracht?“

Ruth Sonderegger hinterfragt generell die Wirkmächtigkeit einer medialen Repräsentation (Leuchtvitrinen) der Akteurinnen im Kontext einer visuellen Reizüberflutung im öffentlichen Raum, unabhängig von einer professionellen Umsetzung. „Eine bettelnde Person, eine obdachlose Person vor dem Stephansdom hat ein anderes Gewicht als jedes Plakat. Sie nennt als Beispiel einer Einmischung in den öffentlichen Raum das Projekt Quantitative Easing (for the street) von Axel Stockburger in der Innenstadtzone Wien (2014 realisiert). Der Künstler installierte auf dem sog. Graben in der Nähe des Stephansdoms eine goldene Säule, die regelmäßig eine Euromünze ausspuckte (wofür fast der gesamte Förderbetrag von KÖR-Kunst im Öffentlichen Raum, einer staatlich finanzierten Förderagentur, verwendet wurde). Während der Eröffnung und auch danach versammelte sich ein diverses und für diesen Ort teilweise unerwünschtes Publikum – bestehend u. a. aus Obdachlosen und Junkies. Diese temporäre Installation erreichte eine Verschiebung der Präsenzdominanz einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe an einem bestimmten öffentlichen Ort: „Im Grunde kannst du da hinschreiben, was du willst, du kannst Elendsplakate hinhängen usw. Aber die Leute, die als elend und arm gelten, die sollen da nicht sein.“

FOUCAULTS PARRHESIA

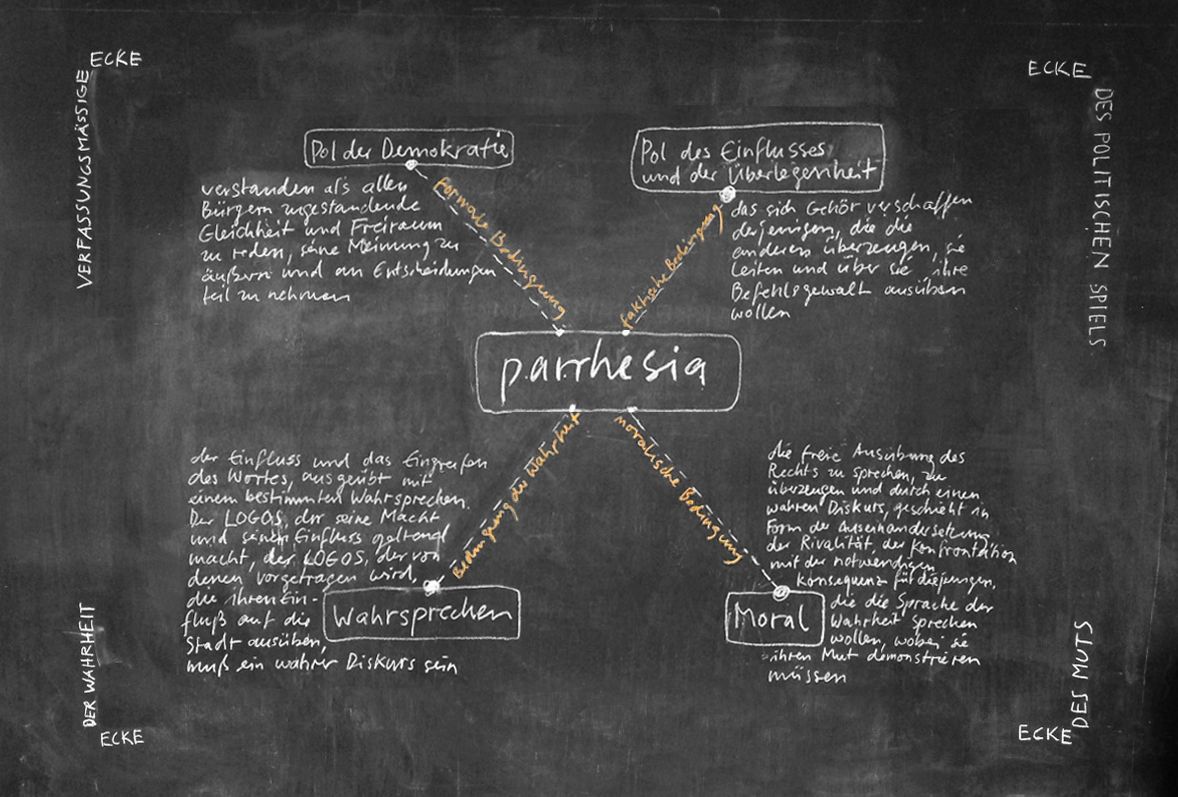

Als Vertiefung des Ausgangspunktes ihres Interventions-Konzeptes stellt Ulrike Möntmann die Frage, inwiefern Kunst parrhesiastische Eigenschaften haben könne und bringt so das Gespräch erneut auf Foucaults Parrhesia. Ruth Sonderegger fasst die drei unterschiedlichen Formen der Parrhesia, die Foucault problematisiert, zusammen:

Politisch-demokratische Parrhesia:

Diese ist mit der griechischen Demokratie entstanden. Foucault beschreibt sie in Form eines Vierecks (s. a. Mindmap von Möntmann) und thematisiert damit auch die Probleme der Demokratie. „Er umarmt nicht jede Form von Demokratie, sondern sagt, dass Demokratie, die allen das gleiche Recht gibt, immer auch auf der Grenze ist, dass alles verwässert wird […], und er diskutiert damit in meinen Augen schon alle Probleme von Populismus“. Im Gegensatz zu Rancières Definition der Demokratie als radikal-demokratisch, wobei das Volk immer aus einer unterlegenen Position spricht, impliziert die Demokratie nach Foucault sowohl die Gefahr des Populismus als auch Möglichkeiten des Wahrsprechens.

Ethische Parrhesia, die Parrhesia der Freundschaft:

Die ethische Parrhesia besteht in kleinen Kreisen zwischen Freunden, in Zweierbeziehungen und wird immer deutlicher auch das Modell für politische Beratung.“

Kynische Parrhesia:

Die kynische Parrhesia funktioniert nicht über das Sprechen, sondern über die Handlungen der Kyniker, denen es darum geht, „sich öffentlich zu bestimmten Dingen zu bekennen, auch radikal.“ (Beispiel Diogenes, der auf dem Marktplatz masturbiert). Den Kyniker_innen geht es um spektakuläre Aktionen und zugleich um den Versuch, Körperübungspraktiken zu politisieren. Interessant ist dabei die Formation der Kyniker, in der auch Frauen und Sklav_innen zugelassen waren.

Wenn Foucault im Zusammenhang seiner Problematisierung der Parrhesia Stellung beziehe, werde deutlich, dass er Anhänger der kynischen Parrhesia sei. Er sehe in ihr die Möglichkeit zur Öffnung „… beinahe als ein Gegenmodell zur demokratischen Parrhesia, nur nicht so stark normiert.“ Sonderegger führt aus, dass Foucault offenbar vorhatte, die Geschichte der europäischen Denksysteme unter der Berücksichtigung des Kynismus neu zu schreiben. Seiner Auffassung nach sei der Kynismus in verschiedenen Perioden zu finden: „In den Ketzerbewegungen im Mittelalter, in der Vorzeit der französischen Revolution und nach der französischen Revolution im 19. Jhdt., wo er teilweise von der künstlerischen Avantgarde aufgenommen wird – nicht zuletzt als Reaktion auf das Scheitern der französischen Revolution, wird die Stafette an die Kunst weitergegeben.“ Foucault setze über den Kynismus die Ästhetik der Existenz fort, und zwar als „… Versuch, die Ästhetik der Existenz zu politisieren und die Ästhetik der (privaten) Freundschaftsbeziehung zu überschreiten. […] Zu schauen, inwiefern es um ökonomische Dinge geht, die uns einschränken, inwieweit um Konventionen. Es geht darum, kollektiv herauszufinden, was das gute Leben, ein Leben in Freiheit unmöglich macht. Das sind krass asketische Praktiken, Armutspraktiken, aber keine erzwungenen. […] Was ich spannend finde ist, dass es bei diesem Leben des Austestensimmer darum geht, sich nicht zu verhärten. […] Wie machst du das? Auch in der Auseinandersetzung mit Anderen? Wie bleibst du sozusagen testend und machst nicht aus der Askese das neue Dogma?“

RÜCKLÄUFIGKEIT DER PRAKTISCHEN KRITIK

Buchmann betont an dieser Stelle die politische Relevanz von Sondereggers Arbeit zur Parrhesia, hinsichtlich der wahrzunehmenden Rückläufigkeit kritischer Positionierungen in Kunst und Wissenschaft unter den „Bedingungen von Kollaborations-Imperativen, Netzwerk-Imperativen“.

Während die Allgegenwärtigkeit der Kritik als Thema zunehme, so Sonderegger, schwinde gleichzeitig deren Praxis. Buchmann ergänzt: „Es ist die Metakritik an der Kritik, die so tut, als würde sie superkritisch mit der kritischen Tradition aufräumen, die aber gleichzeitig auch die Spielräume der praktischen Kritik absolut einschränkt.“ Sie thematisiert den möglichen Einfluss objektorientierter Diskurse auf eine fehlende künstlerische Verantwortung: „… dass sozusagen die Form, die ja durchaus ein richtiger Ansatz von Autorschaftskritik im Sinne auch von Humanismuskritik war, im Gewand dieser objektorientierten Diskurse um Latour etc. dazu führt, dass eine Verantwortung […] auf einer künstlerischen Ebene, in der immer schon mitgedachten Verflechtung mit politischen Feldern, wieder abgeschoben werden kann. Also, dass man als Künstler_in in eine Position kommt, in der man sich, wenn man Partei ergreift, sich politisch positioniert, damit fragwürdig macht. Oder ideologieverdächtig.“

In dem Kontext werden die zunehmende Evaluationskultur und eine wachsende Forderung nach (interdisziplinärer) Vernetzung in künstlerischer und wissenschaftlicher Praxis als mitursächlich für den Rücklauf kritischer Positionierung diskutiert. Der ständige Evaluationsmodus, aus dem heraus man sowohl als Begutachtete_r, wie auch als Gutachter_in agiere, verstärke Spannungen, Konkurrenzdenken und ein vorsichtigeres, höflicheres Verhalten, weswegen man „… eigentlich niemals mehr frei spricht.“

Elke Bippus beobachtet, dass „… in der Kunst die Kritik selbst zum Gegenstand und Thema geworden ist. Man agiert nicht kritisch und reflektiert seine Position innerhalb des Feldes, sondern übt Kritik und wählt dabei häufig den Modus der Ironie, der Parodie. Kritik wird also wie ein Gegenstand behandelt, über den gesprochen und nachgedacht wird und weniger als etwas, das praktiziert wird.“

Buchmann erkennt in diesem Umgang eine potenzielle Selbstlegitimationsstrategie, die oft mit dem „unangenehmen“ Impetus einherginge, Kritik von einer erhabeneren Position herab zu äußern. An dieser Stelle gibt Sonderegger Peggy Piesche recht, die sage, dass das „Bilden einer Kritiker_innen-Elite“ häufig Ziel dieser Strategie sei. Hinter der Problematik einer „Problemzonenkunst“ ohne längerfristige Auseinandersetzung, erkennt Buchmann eine weitgehende „Verwertungslogik“. Künstler_innen gerierten sich als „… Teil von Problemlösungsstrategien […]. Das ist auch eine perfekte Legitimation.“ Auch wenn sie weit davon entfernt sei, kritische Praktiken herabsetzen zu wollen, liege für sie viel Potential darin, „… den Kritikbegriff noch einmal anders zu begründen. Aber eben auch – und das finde ich das Wichtige daran – das Riskante für einen selbst mit auszustellen.“

KRITIKSTRATEGIEN

Vom Kritikbegriff in Kunst und Wissenschaft kommt das Gespräch auf Sondereggers Text „Vom Wahrmachen der Gleichheit“ und führt dazu, dass die Bedeutung unterschiedlicher Strategien im philosophisch-aktivistischen Feld und insbesondere Jacques Rancières Position diskutiert wird:

„Wo es gelingt, aus einem Unvernehmen einen Streit und damit Politik zu machen, verändern sich alle Seiten der Auseinandersetzung. In eins mit den geforderten Verhältnissen oder Objekten, bekommen auch die Gleichheit fordernden Wesen einen Ort im sinnlichen Raum des Bestreit- und damit Besprechbaren; und die Vertreter_innen der bislang gültigen Aufteilung des Sinnlichen, die die Ungleichbehandlung der anderen Seite nicht gesehen haben, müssen ihre habituellen Wahrnehmungsformen als solche der fundamentalen Ungleichbehandlung sehen lernen.“**

Elke Bippus bringt mit diesem Zitat das Anliegen von Möntmanns Projekt in Verbindung mit Rancières Forderung nach einer „Neuaufteilung des Sinnlichen“, die Sonderegger sodann kurz erläutert: Rancière gehe davon aus, dass es „… in jeder Gesellschaft einen Konsens über eine grundsätzliche Aufteilung gibt. Was ist eine Handlung, was zählt als Handlung, was sieht man, was sieht man nicht. Das betrifft die Wahrnehmung, das Denkbare und das, was sich als Handlung manifestieren kann. Bestimmte Dinge können wir nicht denken, bestimmte Dinge sehen wir nicht, bestimmte Akte sind für uns keine Handlungen. Rancière meint, dass immer aufgeteilt sei, was drinnen, was draußen ist […]. Darüber gibt es einen Konsens. Und dieser jeweilige Konsens, man könnte ihn auch eine Norm nennen, findet nicht nur im Sprechen oder im Gesagten statt. Auch Bewegungen und Wahrnehmungen sind normativ. Den jeweiligen Konsens nennt er die „Aufteilung des Sinnlichen“. […] Bei Rancière geht es daher auch immer darum, dass Politik dort ist, wo dieser Konsens thematisiert oder bestritten wird.“

Anhand von Sondereggers Text leitet Bippus die Diskussion hin auf einen möglichen Vergleich zwischen Rancières Position, nicht für andere sprechen zu wollen, sondern sie selbst schreiben zu lassen und so „als Schreibende wahrnehmbar“ zu machen, wie auch Chakravorty Spivaks Position, die als politische Handlung ein bestimmtes Feld, bestimmte Bedingungen schaffen möchte, so dass andere „… schreibend werden können. […] Dass es möglich wird, dass sie selbst praktizieren, produzieren und sprechen.“ Mit diesem Vergleich gelangt das Gespräch auf die Hinterfragung der Kennzeichen wirksamer Kritik, wobei Sonderegger zunächst folgende Einteilung von Strategien bezüglich der Problematik skizziert:

Als erste Strategie nennt sie das Analysieren und Dokumentieren, anhand des Beispiels des französischen Soziologen und Sozialphilosophen Pierre Bourdieu, der die Ursachen bestimmter Missstände feststelle, also die Gründe, warum Betroffene selbst nicht immer handeln könnten. Es sei eine wichtige Strategie, die jedoch die Gefahr berge, „ein neues intellektuelles (soziologisches) Kapital“ zu werden.

Als zweites bezieht sie sich auf den Philosophen Jacques Rancière und seine Strategie der Veröffentlichung: Er suche nach den wenigen emanzipatorischen Momenten wie z. B. jene der Leute, von denen man denke, sie könnten nicht schreiben und die es doch könnten. Er feiere diese wenigen Momente, die er dann auch veröffentliche und als ganz wichtig hervorhebe.

Als drittes beschreibt Sonderegger die Strategie der Philosophin und Literaturwissenschaftlerin Chakravorty Spivak: „Auf der einen Seite versucht sie Akte, die für uns tatsächlich nicht wahrnehmbar sind, in die Wahrnehmbarkeit zu bringen, mittels Case studies. Aber sie zieht auch die Konsequenz, dass sie sagt, ich muss die Kontexte so verändern, dass die Subalternen nicht länger Subalterne sind. Insofern hat sie eine aktivistische Komponente, eine praktisch-aktivistische. […] Und das bedeutet natürlich auch, das intellektuelle Feld zu verlassen.“

Buchmann spricht sich anschließend gegen die Einheit von Theorie und Praxis als ausschlaggebendes Kriterium für wirksame Kritik aus und führt folgende Überlegung als möglichen Maßstab an: „Was führt in einem theoretischen Diskurs so weit, dass Politik auch wirklich mit denkbar wird?“ Dabei betont sie, dass beide – sowohl Rancière als auch Spivak – innerhalb der eigenen Disziplin das politische Feld beschrieben.

Sonderegger sieht in den frühen herausgeberischen Arbeiten und der Archivforschung Rancières (u. a. „Die Nacht der Proletarier“) neben einem gewissen „Heroismus des Ausnahmefalls“ sehr wohl „eine Praxis“, einen Aktivismus. Aber verglichen mit der Radikalität seiner frühen, aktivistischen Wissenschaftskritik und Wissensproduktion, beschreibt sie seine Arbeit der letzten 10, 15 Jahre als weniger „mutig oder prononciert.“ Sie fordert von Rancière, die radikale Praxis seiner Wissenschaftskritik auch auf seine Aktivitäten innerhalb des Kunstfeldes anzuwenden.

Als Gegenargument weist Buchmann als Beispiel seiner gegenwärtigen Praxis auf Rancières radikale Auseinandersetzung mit dem Kurator Nicolas Bourriaud hin, bzw. mit der „selbsternannten linken Kulturszene“ in Frankreich, und definiert sie sehr wohl als „… eine Form der Institutionskritik im besten Sinne des Wortes“. Sie merkt als Besonderheit an, dass Rancière nicht einzelne „hochproduktive Künstlerfiguren“ heroisiere, sondern sich – als einer der wenigen bekannten Philosophen – wirklich mit der zeitgenössischen Kunst und dem Kunstgeschehen auseinandersetze, Ahnung vom Kunstfeld habe und Kriterien entwickele, die zur Kritikbildung beitrügen.

Auch wenn Sonderegger Rancières Partizipation am Kunstfeld und seine seriöse Position als Kunstkritiker respektiert, vermisst sie seine Auseinandersetzung mit der Frage, wie man das Feld der Kunst(-kritik) selbst reflektieren bzw. ändern könnte, sodass ein feld-immanenter „Expert_innendiskurs“ überwunden werden könne. Rancière ließe sich „auf größere weitere Konflikte“ ein als viele aus dem theoretisch-aktivistischen Feld, so Buchmann: Diese tendierten dazu „.kritische Inhalte dort in die Institution zu pumpen, wo sie auch vom Kunstfeld erwartet und angefragt würden, oft aber frei von jeglichem Wissen über künstlerische Praktiken. […] Dieser Aktivismus triggert zwar Machbarkeitsphantasmen, die aber die Realität innerhalb des Kunstfeldes komplett außen vor lassen und suggerieren, dass künstlerische Praktiken dann politisch sind, wenn sie sich mit aktivistischen Formen verbinden. Was natürlich in den an Live-Aktionen interessierten Kunstinstitutionen höchst willkommen ist. Da sehe ich oftmals überhaupt gar keine Kritik, oder eine sehr dienstbare Kritik, die du auch ‚gratis‘ anwenden kannst, weil es die Institution selber am Ende gar nicht ankratzt, sondern nur mit dem Image des Kritischen ausstattet.“

Obgleich Sonderegger Rancières Kritik an Bourriaud teilt und dessen Engagement im Kunstfeld zu schätzen weiß, meint sie bei ihm den „Philosophenwunsch“ zu erkennen, an einem möglichst allgemeinen „… Begriff der ästhetischen Erfahrung oder des Kunstwerkes mitzubasteln“. Dabei beschränke er sich ihres Erachtens nach auf Ausstellungskunst und ließe sich nicht auf Phänomene wie Mikropolitiken und andere ästhetische Praktiken ein, bei denen die Frage, ob etwas Kunst sei oder nicht, zweitrangig sei und die im Rahmen von Institutionskritik Verschiebungen aus den klassischen Kunsträumen problematisierten.

Buchmann konstatiert daraufhin eine dem Kunstfeld z. T. immanente Negation der Unterscheidung von Kunst und Nicht-Kunst am Beispiel der Kuratorin Carolyn Christov-Bakargiev, die mit ihrer Haltung im Rahmen der documenta 2012 die institutionseigene Definitions- und Realitätsmacht ausblende und somit eine Auseinandersetzung mit der Institution selber verhindere. Hingegen gelänge es Rancière, „… Kriterien für eine Politisierbarkeit vom Sag- und Sichtbaren innerhalb dieses Rahmens“ aufzustellen.

An dieser Stelle fragt Bippus nach der Art und Weise, wie er mit dem Komplex umginge. Er mache zwar „… einen Begriff von Kunst auf, also entwickelt spezifische Kriterien und Beschreibungen von Kunst“, doch fraglich sei, inwieweit er sich kritisch mit den Effekten seiner Philosophie auseinandersetze, „…auch er produziert mit seiner allgemein gehaltenen Konzeption von ästhetischer Erfahrung einen normativen Kunstbegriff und teilt auf in das, was Kunst und was Aktivismus genannt wird.“

Buchmann sieht diese Selbstreflektion in Rancières Unterscheidung zwischen den „öffentlichen und privaten Bühnen“ als gegeben, wenn er differenziere, „… in welchem Rahmen etwas zur Erscheinung, zur Darstellung kommt und an die Bewertung der Form der Arbeit gebunden ist“.

Für Sonderegger findet diese Selbstreflektion nicht ausreichend, nicht konkret genug statt: „Diese Art der Selbstbefragung oder gar Selbstdekonstruktion und damit auch die Befragung der eigenen Situation, findet ganz stark in seinen Frühschriften statt, wo es um Wissenschaftsstandards geht.“ Als Antipädagoge in Wissens- und Ausbildungskontexten erreiche Rancière ihrer Meinung nach eine „Sprengkraft“, die mit dem ihm zur Verfügung stehenden Instrumentarium auch auf das Kunstfeld übertragbar sei.

Als eine denkbare Rancièrerianische Perspektive auf Kunstausbildung paraphrasiert sie Linda Nochlins Antwort auf die Frage What is Great Art for feminists?: „Great Art bedeutet, Kontexte zu produzieren – als Künstlerin, als Lehrerin – wo Leute, die Mut haben, zu ihren Praktiken kritisch zu stehen und ihre Praktiken kritisch zu reflektieren, Great Artists werden. […] Dafür zu sorgen, dass Leute, die einen bestimmten Mut, eine bestimmte Reflexivität haben, Great Artists werden können – das ist feministischer Lehrer_innenaktivismus.“*** Dem steht Buchmann positiv gegenüber und sieht durchaus die Möglichkeit, Rancières Position damit in Verbindung zu bringen „… auch, wenn er selbst es nicht tut“.

KUNST ALS UNVERNEHMENSPRODUKTION

„Eine Problematisierung ist immer etwas Schöpferisches; aber in dem Sinn, dass Sie bei einer gegebenen Situation nicht folgern können, dass diese Art von Problematisierung folgen wird. Angesichts einer bestimmten Problematisierung können Sie nur verstehen, warum diese Art von Antwort auftaucht als Erwiderung auf einige konkrete und spezifische Aspekte der Welt. Es gibt eine Beziehung zwischen Denken und Realität im Prozess der Problematisierung. Und aus diesem Grund denke ich, dass es möglich ist, eine Analyse einer spezifischen Problematisierung als die Geschichte einer Antwort vorzunehmen – der ursprünglichen, spezifischen und einzigartigen Antwort des Denkens auf eine bestimmte Situation. Und diese Art von spezifischer Beziehung zwischen Wahrheit und Realität versuchte ich in den verschiedenen Problematisierungen der parrhesia zu analysieren.“****

Dieses Zitat Foucaults bringt Möntmann am Ende der Diskussion in Zusammenhang mit ihrer eigenen Praxis und der Kunst im Allgemeinen: Was sind die Bedingungen für ein Handeln oder ein Problematisieren? „Im Grunde kreierst du in der Kunst ein Problem, das es da noch nicht gibt und du arbeitest dich ins Problem hinein und dann arbeitest du dich wieder heraus.“

Diese Beschreibung sei nach Buchmann nicht nur kunstspezifisch, sondern könne auch für ein wissenschaftliches Problem gelten. Ruth Sonderegger beschreibt Möntmanns Aussage als „… eine tolle Formulierung dessen, was Rancière damit meint, das Unvernehmen sichtbar zu machen. Wo niemand ein Problem sieht, wo es nur Konsens gibt, zu sagen: Hey, da ist ein Problem. Und dann daran zu arbeiten, dass andere das Problem auch sehen, was ja meistens unglaublich schwierig ist. […] Ich glaube, es gibt so etwas wie eine gesellschaftliche Unvernehmensproduktion. Deshalb ist es auch nicht so erstaunlich, dass man daran bzw. dagegen künstlerisch arbeiten kann, dass die Problematisierung von Unvernehmensproduktion auf künstlerische Weise erfolgen kann […] – aber auch in der Wissensproduktion, auch vielleicht im politischen Aktivismus – in ganz verschiedenen Formen.[…] Es ist ja da, dieses Unvernehmen, nur meistens sieht oder hört man es nicht. Es öffentlich zu machen wäre dann eher so was wie Unvernehmensbearbeitung, so dass es zu einem Stolperstein wird.“

Unvernehmensbearbeitung könne für Sabeth Buchmann ein Kriterium sein, „… wenn es um Kunst geht, die auch politisch wirksam sein oder in ein politisches Feld hinein agieren will“, jedoch nicht als ein Merkmal künstlerischer Praktiken per se gelten: „Es ist heute leider eher charakteristisch bei politischer Kunst, dass sie für Problemlösungsstrategien in Anspruch genommen wird. Und – wie Patrizia Grzonka, eine Kunstkritikerin aus Wien, es nennt – dass Künstler als Universal Soldiers zu den sozialen Brennpunkten der Welt geschickt werden: Kurzfristige Projekte, keine Strukturen, keine Probleme, sondern alle an den Tisch bringen usw. Das kann eine gute Geste sein, das kann aber genauso eine Harmonisierungsstrategie sein, die eher zu einer Harmonisierung, Pazifizierung des Kunstbegriffes beiträgt. Und da müsste Unvernehmensproduktion im vorgetragenen Sinne ganz anders laufen. Das ist es von der Tendenz her nicht. Aber ich glaube, es gibt etliche Praktiken, wo man gute Anknüpfungspunkte dafür finden kann. Gerade da, wo oftmals das Politische als Label gebraucht wird – wie es die Künstlerin Stefanie Seibold zum Ausdruck bringt: Man muss Feminismus nicht nur als Label, sondern immer wieder als offenes, streitbares Feld sehen. Mit dem Begriff allein ist noch nichts gewonnen.“

* „… parrhesia ist eine verbale Tätigkeit, bei der der Sprecher seine persönliche Beziehung zur Wahrheit ausdrückt und sein Leben aufs Spiel setzt, weil er das Wahrsprechen als eine Pflicht erkennt, um anderen Menschen (so wie sich selber) zu helfen oder sie zu verbessern. Bei parrhesia gebraucht der Sprecher seine Freiheit und wählt Offenheit anstelle von Überredung, die Wahrheit anstelle von Falschheit oder Schweigen, das Risiko des Todes anstelle von Leben und Sicherheit, die Kritik anstelle von Schmeichelei, und die moralische Pflicht anstelle von Eigennutz und moralischer Gleichgültigkeit.“ Michel Foucault, Diskurs und Wahrheit. Berkeley-Vorlesungen 1983. Hg. Joseph Pearson. Aus dem Englischen übersetzt von Mira Köller. Merve Verlag, Berlin 1996.

** Vom Wahrmachen der Gleichheit, Ruth Sonderegger, Journal Phänomenologie, 38/ 2012, Wien

*** Why Have There Been No Great Women Artists?, Essay by Linda Nochlin, ARTnews, January 1971

**** Michel Foucault, Diskurs und Wahrheit. s.o.

Transkription und Text: Nina Glockner

TEILNEHMERINNEN:

TEILNEHMER:INNEN

Elke Bippus, Kunsttheorie/-geschichte, ZHdK Zürcher Hochschule der Künste, Zürich, Schweiz

Sabeth Buchmann, Kunsttheorie/-geschichte, Akademie der bildenden Künste, Wien, Österreich

Nina Glockner, Künstlerin, Amsterdam, Niederlande, und Wien, Österreich

Ulrike Möntmann, Künstlerin, Amsterdam, Niederlande, und Wien, Österreich

Ruth Sonderegger, Philosophie und Kunsttheorie, Akademie der bildenden Künste, Wien, Österreich